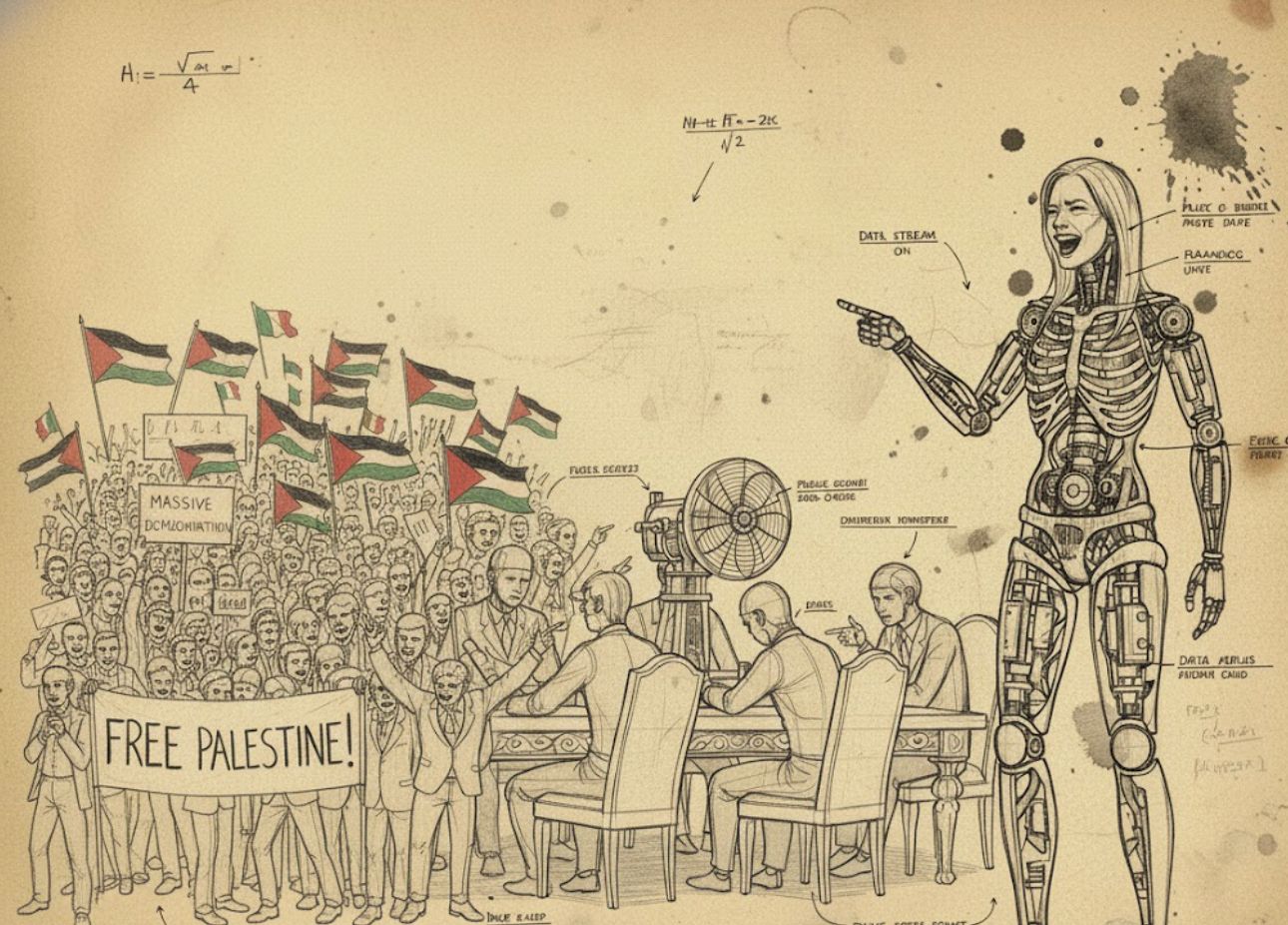

Il re è nudo

Appunti a margine dell’assemblea del 15 novembre 2025 all’università La Sapienza di Roma

Quando il potere e i giornali cercano di spiegarti che manifestare non serve vuol dire che manifestare sta servendo

Il 9 ottobre, durante un intervento al GR1, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto una frase che è rimbalzata ovunque, rilanciata dai media: «la pace si costruisce lavorando non sventolando bandiere».

Ma dire che la pace non si fa “sventolando bandiere”, soprattutto se a dirlo è la carica più importante del Governo, è pericoloso: significa togliere legittimità al dissenso pubblico, alla protesta, alla pressione sociale. È un modo elegante per dire: state zitti, lasciate fare a noi. È un linguaggio che svuota di senso la partecipazione civile e che trasforma il conflitto politico in amministrazione morale del potere.

E i giornali, invece di decostruire questo discorso e di smentirlo con i fatti, lo rilanciano acriticamente. Perché quella frase suona bene, perché è equilibrata, perché è rilevante se l’ha detto la presidente del consiglio, perché fa polemica. Forse anche perché riprende quell’insopportabile retorica del lavoro, l’infantilizzazione di chi manifesta e si espone.

La storia – anche quella più recente – mostra che senza pressione sociale, senza piazze, senza simboli e senza bandiere, i governi fanno quello che vogliono.

Lo ha dimostrato Israele ignorando sistematicamente ogni appello, ogni condanna, ogni risoluzione internazionale. Solo quando i cittadini, gli studenti, i lavoratori, gli artisti hanno cominciato a dire basta – a sventolare quelle bandiere che oggi si vorrebbero piegate – si è incrinata la narrazione dell’impunità.

Il potere capisce solo la lingua della pressione. E la pressione nasce dai gesti visibili, simbolici, collettivi. Anche dalle bandiere in piazza, appunto.

Il problema non è solo politico, è culturale. In Italia si minimizza tutto ciò che mette a disagio e genera conflitto, ma solo in una direzione: a vantaggio del potere. Sì minimizzano le istanze contro la guerra (“è complicato”), si minimizzano le disuguaglianze (“non possiamo aiutare tutti”), si minimizza perfino l’indignazione (“serve concretezza, non idealismo”). È il modo più efficace per anestetizzare il pensiero critico: riconoscere formalmente un problema, ma togliergli ogni urgenza.

Eppure lavorare per la pace significa anche esporsi: salire su una barca per andare a Gaza, sventolare una bandiera, partecipare a una manifestazione. Non è affatto folklore. Anzi, è proprio lavoro. Lavoro politico. È ciò che permette di ricordare, ogni giorno, che la pace non è un concetto tecnico, ma una scelta morale. Chi riduce la pace a “lavoro silenzioso” di pochi potenti vuole solo che la società smetta di disturbare il manovratore.

Ma il mondo non si cambia tacendo. Si cambia insistendo. E sventolando bandiere.

Appunti a margine dell’assemblea del 15 novembre 2025 all’università La Sapienza di Roma

Mutualità, ricomposizione, intersezionalità: modi diversi di definire l’elemento decisivo che va recuperato per rendere efficace qualsiasi rivendicazione politica. Solo uniti si ottengono risultati. Una conversazione con Dario Salvetti.

Da Brandon Johnson e dalle piazze di Chicago a Zohran Mamdani e alla sua vittoria a New York: il grido di chi rifiuta i padroni e i bulli sta cercando di riprendersi l’America partendo dalla città.

Si parla molto di intersezionalità dei movimenti e di ricomposizione della lotta; e se il futuro del Leoncavallo fosse il terreno dove questa convergenza diventa possibile?